アサナロジー第2階層/プラナを纏わせたアサナ

アサナロジー第2階層/プラナを纏わせたアサナ

– 幾何学的秩序に従い構築された –

はじめに

現代において、アサナという枠組みの中で行われていることは、非常に残念なことに実に無秩序なのである。

その、秩序無きアサナの世界を幾何学的秩序に従い分類し、4階層に分けて規律立てたアサナの法則を、『ヴァイクンタヨガ・アサナロジー(アサナ学)』として、ヨガ愛好家のみなさまにお伝えしようと私は考えているのである。

そして、アサナロジーの枠組みは、4つの要素を主題としているのであるのだが、今回は以下の2つ目の階層について明らかにしていきたいと考えているのである。

2. 二つ目の階層の主題として、有機体(生命体)である人類が取るアサナとは、「Vital / 生命力溢れた(ヴァイタル)」な要素を備えている必要がある。そのため、私たちヨギはプラナ(生命エネルギー)の取り扱いに熟達し、アサナにプラナを纏わせる必要がある。その様なアサナの在り方を明らかに示すということ。

この Asanalogy シリーズは、ヨガを始めたい方や、既にヨガをされている方々、全てのヨガラヴァーズを対象としており、自身のアサナ練習やヨガ講師としてアサナを伝える際の基準に、そして、アサナというものの本質を理解して頂ける良き機会となる事を望んでいるのである。

本文

プラナの象徴、猿神ハヌマン

呼吸はプラナの数ある挙動、振る舞いの内の一つであり、プラナとは風である。

そして、風神ヴァーユはプラナそのものであり、その子息、猿神ハヌマンはプラナの象徴である。

それ故にプラナとは、肉体や心よりも上位概念とされる尊いものとして、インド哲学では見做されてきているのである。

インド、西洋共に、歴史あるクラッシック音楽の世界では、あらゆる楽器の中で、肉声こそが一番高尚なモノ、神に近しきモノとされてきたのだ。

声とは、ハヌマン神の息であるプラナを声帯の肉門に通し波動を与え、口鼻腔で共鳴させ増幅させたものであり、

声

それは、神聖ハヌマンの顕現であるが故に、崇高なのである。

また、ハヌマンは我々のカラダとココロを繋ぐ神風であるが故に、

呼吸は、身体と心のナラ・セットゥー(架け橋)なのである。

そして、聖ハヌマンは勝利の象徴である。

叙事詩マハバーラタにおいて、ハヌマン神の腹違いの弟である闘将ビーマは、必勝のサインであるハヌマン印の旗を掲げて、クシェートラ(フィールド)である戦場に出向き、見事に勝利を勝ち取ったのである。

サインとは印であり、印とはアサナである。

そして、聖ハヌマンはプラナであるが故に、プラナを纏ったハヌマン印のアサナとは、

ヨギである自己探究者にとってのクシェートラ(フィールド)、精神的な内面世界においての必勝の象徴となる。

“Prana” プラナとは?

プラナとは何であろうか?

プラナとはエネルギーである。

プラナ(Prana)は、ヨガの哲学や実践における重要な概念であり

サンスクリット語で「生命エネルギー」や「生命力」という意味を持つ。

古典的なインド聖典やヨガ経典では、プラナは身体や心、精神を活気づけ、バランスを取るためのエネルギーとされており、プラナは偏在(どこにでもある)し、息を通じて取り入れたり、空気や食物、水などから摂取され、全身に行き渡たるとされていた。

また、その後に出現したハタヨガの経典においてプラナは体系化されたのである。72,000本あるとされるナディ(プラナの経路)や、チャクラ(プラナのプラットフォーム)を通じて身体中を流れるものと認識され、それらは生命に必要不可欠な要素とみなされるのである。

ヨガの修練においては、プラナの流れを活性化させることが伝統的に重要視されており、プラーナヤーマ、アーサナ、瞑想などを通じて、プラナのバランスを整えることで、身体と心の健康を促進し、内なる平和と調和をもたらすとされているのである。

また、プラナは心と体を繋ぐものとされており、ヨガの実践者はプラナの流れを感じ取り、調整することで、自己の健康や幸福に寄与することを目指すのである。

このアサナロジー第2階層では、『如何にしてアサナに、神の息吹、生命力であるプラナを吹き込むのか?生気を纏わせるのか?』 という主題に対して、生体力学的、幾何学的、古典ヨガやハタヨガの観点、はたまた、インド神話といった様々なアングルから考察した、実践理論を展開して行こうと考えているのである。

さて、前回の投稿である、アサナロジー第1階層の『あとがき』において、アサナの4つの法則に基づきポーズを取って頂いたのであるが、『そのポーズとは、依然として、生命力無きアサナてあり、死に体である』と締め括ったのであるが、それはどのようなことを指しているのであろうか?

それは『Vaital asana / 生命力溢れたアサナ』ではないということなのである。

ヴァイタルアサナとは?

『ヴァイタルアサナ “Vaital asana”』 とは、生命エネルギーであるプラナが存在し、活力的な生気を有した、サットヴァに輝くポーズであり、プラナを纏わせたアサナである。

その対義語にあたる

『ライフレスアサナ “Lifeless asana” 』とは、生命エネルギーであるプラナの乏しい、無活力で生気無く、タマスにくすんだポーズであり、プラナを纏わないアサナである。

では一体、私たちはどちらのポーズを取るべきであろうか?

プラナを纏わせたヴァイタルポーズを構築する為の、アサナロジーの、生体力学的で幾何学的な実践理論である、基本的な概念についての解説を以下より行ってゆくものとする。

以下のアサナロジー第1階層にて、私が指し示した『4つのアサナの法則』を使用し、

その復習も兼ねて、アサナの正しき型であるアライメントを用いて、アサナを評価、調整し、完成まで導いて行く過程をお見せしよう。

アサナロジー第1階層アサナの4法則

① アサナアライメント(基準、ルーラー)

▶︎② アサナアセスメント(判断、評価)

▶︎③ アサナアジャストメント(調整、修正)

▶︎④ アサナデベロップメント(改善、向上)

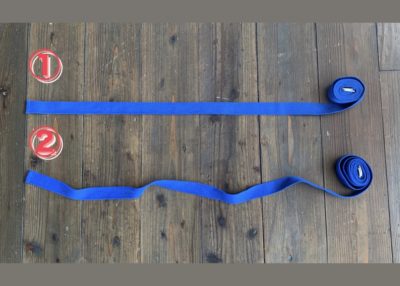

では、以下の画像の、2本のストラップを、私たちが取っているヨガアサナであると仮定してご覧頂きたい。

①のアサナはアライメント(基準)に従って取られた、正しいポーズである。

基準である①に②を照らし合わせ比較して、そのポーズの良し悪しに関するアセスメント(判断)を求めてみよう。

さて、いかがであろうか?

アセスメントの結果、比較対象である②のアサナとは、グニャグニなラインを取っており、アライメントから逸脱したポーズである。と判断できるであろう。

それでは次に、正しい型である①と、②が同じ形になる様に、アジャストメント(調整)を施してゆく。

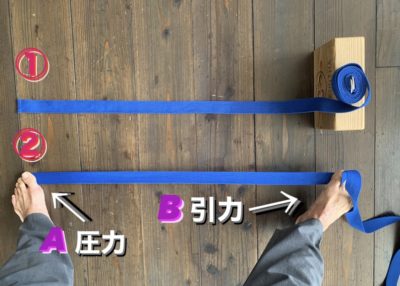

上記が、アジャストメント後の2本のベルトである。

②は、元のグニャグニャの形では無くなり、アジャストメントを通して、①と同じ様な正しい形に整形されデベロップメント(向上)している。

アサナの完成である。

しかし..

依然として、これら2本共に『死に体』なのである。

なぜなら、生命力や活力を欠いており、プラナ(生命エネルギー)が存在せず、生気に満ちていないからである。

では、どのようにアサナを取れば、ヴァイタルなアサナになるのであろうか?

それを実現するためには、私たちが無機物であるベルトに、プラナの息吹を吹き込む必要があり、

プラナをベルトに吹き込むためには、以下のようなヨガ生体力学的な観点からの原理を理解する必要がある。

画像をご覧頂こう。プラナを引き出すことを考慮した、再アジャストメント後の写真であるが、

一目瞭然でお分かりの様に、これが『① 死にアサナ』と『② 生命力アサナ』の差異である。

ベルトの左端を左足で上から下に向けて押し付け固定する。(A 圧力)。次に、ベルトの右側を足の指で掴み、右方向に引くことにより(B 引力)、左右間に生命エネルギーであるプラナ(張力)が生じ、ベルトがピーンと張り詰めるのである。

これは、ベルト②がエネルギーのベクトル(方向)を有し、生命力を宿したヴァイタルなアサナとなり、プラナによって活力的な生気を纏ったサットヴァ(純質)に輝くポーズとなっている状態なのである。

お分かりいただけた様に、私たちがアサナを取る際は、単にアライメント(基準)のデザイン通りに形を整えるのでは無く、この様に、『身体にプラナを纏わせるようにアサナを取るべき』であり、

また、そのことは、自他のアサナをアジャストメントする際にも言えることであり、

そして、アサナをアセスメント(判断、評価)する際においても、『そこにプラナは存在しているのか?』ということを考慮事項に含むべきなのである。

このように、プラナの入手方法とは、呼吸だけではない。

アサナにおいてのプラナの用い方とは、このように、地中に眠るプラナを引き出す方法にも熟達しておかなければならない。

優れたヨギは母なる大地よりプラナの象徴である聖ハヌマンを召喚し、それを手中に、様々な匠の技法を用いて、自他のアサナにプラナの風を吹き込むのである。怠惰な肉体に生命力を与え活力的に心身を浄化させるのである。

また、大地より引き出すプラナの出力を決定するための

『アクセルにあたる部位はどこなのか?』

『基盤となる固定された部位はどこなのか?』

という見知についての理解、体得も必要となる。

山道で急なカーブを曲がる際、アクセルを踏み込むことなど無い様に、

各アサナや熟練度に応じた、アクセルの調節が、身体の操縦者には不可欠となる。

プラナの出力が不足している場合は、タマス(暗質)なアサナとなる。

プラナの出力が過度な場合はラジャス(激質)なアサナとなる。

プラナの出力が適正な場合のみサットヴァ(純質)なアサナとなる。

したがって、呼吸を駆使することだけがプラナヤマなのではなく、プラナヤマの熟達とは、様々な振る舞いをするプラナを思いのままに取り扱うことが可能なさまを示しているのであり、

このアサナの段階において、プラナの扱い方を習得、熟知しておくことにより、次段階であるプラナヤマ(呼吸法)の修練は比較的、容易なものとなる。

故にこのことは、アサナの枠内でのプラナヤマなのである。

このようなヴァイタルなアサナとは、身体の構成要素である各細胞単位を活性化させる働きをもつ。

また、アサナアライメントはヨガ解剖学のエリアを超えるものでは無いため、このようにヨガ生体力学的な観点を持つことで、アサナにプラナを纏わせることができるのである。

すなわち、アサナロジー第1階層とは、ヨガ解剖学の範疇で観られる現象に関しての規律であり、

この、アサナロジー第2階層とは、ヨガ生体力学の範疇で観られれる現象に関しての規律である。

アサナロジーにおける、ヨガ生体学に基づいた基礎的な『プラナの扱い方について』の原理説明を終えたところで、更に深く身体のバランスやプラナの流れを最適化するためのポイントを理解して頂くために、点、線、面、立体という概念を用いた、ヨガ幾何学的な側面からの考察を取り入れた、応用編としてのアサナの取り方の一例を以下に出し、実践における基本的なガイドラインを示すものとする。

アドームカシュヴァナーサナ編(ダウンドック/下向きの犬のポーズ)

① 点の設定 : アサナアライメントに従った四肢の位置に関するセットアップを完了させる。

② 線の設定 : フロントサイドの基盤となる、左右の両手掌底の2点をマットに突き刺す(圧力)ことにより、反力となる母なるプラナを地中より引き出しておく。そして、その対角線上に在る2点の座骨を斜め上後方に向け突き上げる(圧力)ことにより、手の点と坐骨の点の間は、双方に引き合うベクトルを持った2本のプラナの線(張力)が現出する。そのラインとは体幹部を前後に引き伸ばす力(ストレッチ)であり、その状態は維持しておく。

③ 相互作用から生じる反作用力 : リアサイドの2つの基盤となる、左右の足の親指の両母指球を点でマットに突き刺し(圧力)、ゆったりと吐き出す息と共に、両膝を後方の壁に向け突き伸ばして、ハムストリングスを引き伸ばすことで(ストレッチ)、更なる圧力を両母指球に与えることが可能となり、地面よりプラナ(反力)を引き出せる。

その動作と同時に、フロントサイドの両手掌底の2点を更にマットに突き刺す(圧力)ことにより、更なるプラナ(反力)を得ることができ、手足の4点に圧力を加えたことによる反力の相互作用により、反作用力は増加する。

④ 静力学的な動的張力 : 四肢の先端に設置した基盤の4点から引き出したプラナ(反力)を纏わせた、計4対の線が交差する点となる、2点の坐骨に掛かるプラナ圧力の出力バランスを左右比率 5:5 に微調整することにより、身体に作用する力は釣り合い、均整を得る。

そこにはヨガ静力学(スタティクス)的な動的張力が生じ、堅牢なフレームが組み上がることで、アサナの安定を観る。

四肢の地面との接地点を点から面に変更して、更なる基盤の安定化を計り、その安定の中で、調整のための身体操作(アジャストメント)に関わる以下の取り組みを行う。

⑤ 面や立体の設定 : 両手と両坐骨の4点を結ぶ線を平行線にするのではなく、クロスしたラインとして配置することで、体幹部に線としての張力ではなく、面としての張力を与える。

またその応用として身体を幾何学的な立体図形として捉え、身体内に様々な点を設定し、それらに対する圧力、引力を加えていき、複数の線を上手く活用することにより、立体的な張力を生じさせることも可能となる。

そのように意図的に立体幾何構造を持った強固なフレームを構築し、動的張力を有した構築物とは、パツン!と面の張ったテントのそれであり、そのような安定感抜群のアサナの中では、幾分余裕も見出せるため、

吸気、呼気、保気といった呼吸やチャクラ、バンダを用いて、身体内部から各点へのベクトルを持つ放射状の圧力(プラナ)を放ったり、逆に引力を用いてプラナの吸い寄せをおこなうという、身体内部から外部に対して、さらなる立体的な張力を纏わせることも可能となる。

そして、さらには、

『どのナディにプラナを流すのか?』

『どのナディにプラナを流さないのか?』

というような、エネルギーラインの再構築も可能となるのである。

また、その際のプラナを通すラインとは、幾つかのパターンを有しており、そのパターンとは、すべて幾何的なものである。

このように、有機体である身体を、エネルギーを有した幾何学的立体構築物と捉え、身体における動的張力的なバランスの中で生じるプラナを用いて、さまざまなアングルから、アライメントに沿った正型に成るように身体操作(アジャストメント)を行い整えることにより、主体はプラナを全身に纏ったヴァイタルアサナの完成を観るのである。

注 : ダウンドックにおける、リアサイドの基盤となる両足の母指球の2点を、両踵の2点に変更することにより、反力であるプラナが更に得られることから、そちらの点を実践に用いることをおすすめしたいところではあるが、このアサナにおいて、両踵を起点とすることとは、ハムストリングスの柔軟性と密接な関わりを持つため、最上級者以外にはおすすめできないものとなる。(アライメントを崩し、手足の間隔を狭めることで、踵がマットを捉えることもできるのではが、そのことよりも、正型であるアライメントを身体感覚として、しっかりと脳に覚えこませることの方が、ビギナーに取っては重要なことである)

尚、上記のガイドラインで言及した例とは、ほんの一例である。そして、アサナは様々あり、それらは別々のアライメントを有しており、それらに応してプラナの扱い方も異なってくるものであり、また、アサナを取る人の状態にも左右されるため、すべては簡単ではなく、一筋縄にはいかないものである。

それゆえに基礎の習得こそが最重要であり、付け焼き刃では太刀打ちできるものではなく、その習得方法とは、そのことを熟知し切った、世界にも数少ない優れた指導者に習う以外に道はないのである。

また、ヨガ幾何学やヨガ生体力学、ヨガ解剖学、の範疇であるアサナアライメントやアジャストメント、プラナの扱い方などの理論を熟知し、実践として具現化する優れたヨギの取るアサナは、彼の内なる神への捧げ物となり、当然ながら、神からの賜物であるプラサード(供物のおさがり)も絶大なものとなる。

ヨガ修練とは、熟練度に従い、量より質が問われるものなのである。

ヨガの範疇における学問

現代においては、ヨガ解剖学がもてはやされている今日のヨガシーンであるが、

実のところ、今回、私が指し示してきたようなヨガの実践的な見解は、ヨガ解剖学の範疇には含まれず、ヨガバイオメカニクス(ヨガ生体力学)の領域に属している。そのため、ヨガの実践においては、ヨガバイオメカニクスの観点も不可欠となる。

なぜならば、私たちがアサナを取る際に一番に考慮しなければならない『力 / プラナ』とは、『重力』であり、しかしながら、ヨガ解剖学には、『力』に関する考慮事項についての記述は皆無であり、ありとあらゆる『力 / エネルギー』に関する知識とは、ヨガ解剖学の枠外の知識なのである。

また、ヨガのポーズや動きは単純な身体の動作だけでなく、エネルギーの流れやバランス、身体の柔軟性や強度など、さまざまな要素が関与しているのであり、ヨガ生体力学の2つの要素である、ヨガ静力学(ヨガスタティクス)とヨガ動力学(ヨガダイナミクス)を理解することにより、身体の動きやエネルギーの流れを最適化し、ヴァイタルな状態を追求することも可能となる。

そしてそれらの、両学問はアサナロジーの枠組み内で相互に関連しており、それは、ヨガの実践における現象を適切に言語化するための引用である。

私はヨガ解剖学やヨガ生体力学の観点から理論を展開し、評価基準を定めることもあるが、私はどちらかの学問から、または両方の学問からヨガにやって来たのでは無く、また、ヨガが両学問から派生したわけでも無い。

あくまでもヨガの実践における現象に対して的確な言葉を使い、他者に説明する際の理解の手段として両学問を参照しているだけであり、それらは常にヨガの範疇に存在するものである。

最後にヨガロジー第2階層をつかさどる、ヨガ生体力学についての解説を行うものとする。

アサナロジーにおけるヨガ生体力学とは(ヨガバイオメカニックス)

ヴァイクンタヨガ・アサナロジーにおけるヨガ生体力学(ヨガバイオメカニックス)とは、

ヨガの動作と力(プラナ)の関係性について研究する学問である。

その中でも、主にアサナ(ヨガポーズ)とプラナヤマ(呼吸法)の修練において、動作と力(プラナ)の関係をより深く理解するために開発された学問である。

ヨガ生体力学は、次の2つの階層に分類されており、

浅層にあたる第1階層は、ヨガ静力学(ヨガスタティクス)とヨガ動力学(ヨガダイナミクス)である。

-

ヨガ静力学は、身体が動いていない状態を扱う。バランスを保ちながら形が変化しない『静止した体』に焦点を当て、さまざまな力がその動きにどのように関係しているかを考え、なぜ体がバランスを取りながら形を変えずに留まっているのかを理解するための学問である。

-

ヨガ動力学は、身体が動いている状態を扱う。バランスを崩しながら動き、形が変化する『動いている体』に焦点を当て、さまざまな力がその動きにどのように関係しているかを考え、動作がどのように始まり、体位を変えるにつれてどのように連続的に変化していくのかという形態を理解するための学問である。

また、ヨガ動力学は次の2つに分類されており、ヨガ生体力学における深層の第2階層である。

-

ヨガ運動力学(ヨガキネマティックス)は、動作の分析を担当しており、圧力や引力、摩擦力、重力などの力(プラナ)が体に及ぼす影響や動作について分析し、考察する学問である。

-

ヨガ運動学(ヨガキネティックス)は、動作の観察を担当しており、体に及ぼされる力は考慮せず、運動の様子を時間や空間における位置関係として記述する学問である。

以上が、ヴァイクンタヨガ・アサナロジーにおけるヨガ生体力学(ヨガバイオメカニックス)の概要である。

この学術研究は、ヨガの動作と力(プラナ)の関係をより深く理解するために貢献するものである。

『学ぶ』こととは

『瞑想』すること。

『教える』こととは

『祈る』こと。

そして

アサナは『神への供物』となり

それより、主体は賜物をさずかる。

Om

坂東イッキ

………………………………………………………………………………………………………………

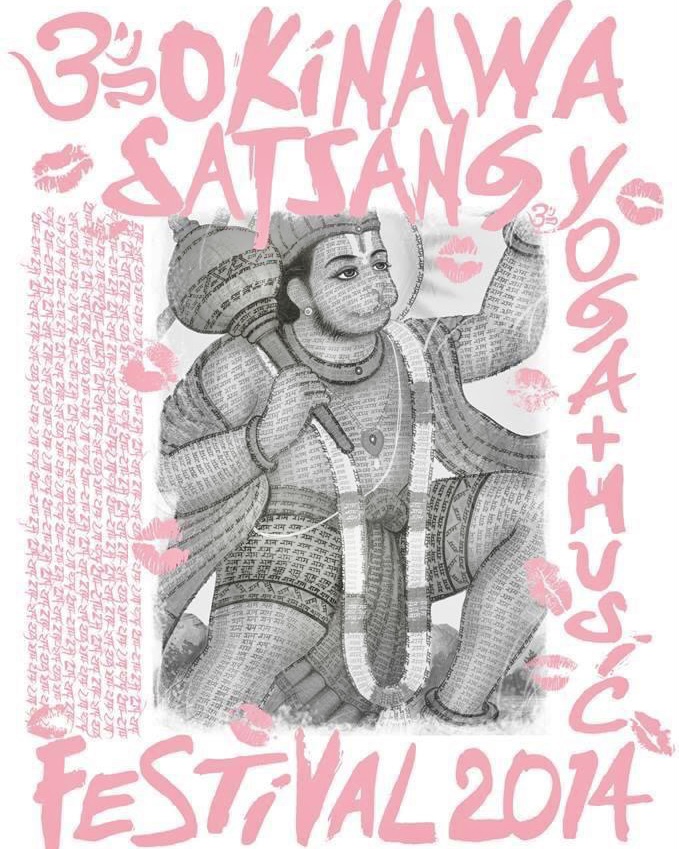

メインの画像は、私が主宰した、沖縄サットサン・ヨガ&ミュージックフェスティヴァル2014の、メインキャラクターの猿伸ハヌマン。

それは、ヨギである自己探究者にとってのクシェートラ(フィールド)、精神的な内面世界においての必勝のサインであり、プラナの象徴でもあるハヌマン神をこのようにデザインし、フェスの旗印として掲げたものである。

尚、聖ハヌマンの身体を埋め尽くすように書かれたサンスクリット文字は、”Ram”(叙事詩ラーマヤナのラーマ王子)であり、両者の愛ある友情を象徴している。

関連記事

✳︎ 以下に関連記事へのリンクを掲示します。

ヴァイクンタヨガ・アサナロジーについての考察シリーズです。

より良い理解の為、番号順にご一読くださいませ。

① 坂東イッキのアサナロジー/アサナ学-まえがき

② アサナロジー/アサナの歴史的考察

③ アサナロジー第1階層/アサナアライメントの最重要性

④ アサナロジー第2階層/プラナを纏わせたアサナ

⑤ アサナロジー第3階層/自己探究の道上のアサナ

………………………………………………………………………………………………………………

ヴァイクンタヨガ沖縄について

ヴァイクンタヨガ沖縄は沖縄県那覇市・国際通り沿いにて、18年の永きにわたり人々から愛されている会員制の老舗ヨガスクールです(ゆいレール県庁前駅より徒歩5分)

ヨギである坂東イッキをはじめとする、ヨガを愛して止まない練習熱心で経験豊富なインストラクター陣が、老若男女、初心者から上級者まで、個々のニーズに合わせた多彩なプログラムを用いて、どなたにもわかり易く上質なヨガの技術をお伝えさせて頂いております。

オススメは、ココロとカラダを健康に導く為のオリジナルメソッド・ヴァイクンタヨガのクラスです。

また、ヨガ資格の取得をお望みの方には、国際基準RYT200全米ヨガアライアンス認定のヨガインストラクター養成講座をご用意しております。また、質の高い個人クラスとしては坂東イッキのプレミアムパーソナルヨガコースをご用意しております。

騒々しい那覇国際通り沿いとは思えない程の、凛としたスタジオ空間の中で、心身共の健康をヨガでサポートさせて頂きます。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。