アサナロジー/アサナの歴史的考察

アサナロジー/アサナの歴史的考察

– 幾何学的秩序に従って論証された –

坂東イッキのアサナロジー/アサナ学の第二回目となる今回は、アサナの歴史や背景、その成り立ちを探り考察し、アサナの本質を探りゆきたいと思います。

以下よりどうぞ。

アサナ学、その歴史的考察から

まずはアサナの始まりから考察していこう。そのことはヨガの始まりとゆうことでもあり、ヨガの発祥の証拠が残っている地として、紀元前5,000年頃のインダス文明、モヘンジョダロ遺跡が挙げられる。

そこで見つかったアサナの証拠としては、ヨギがヨガの座位アサナであるバッダコナアサナを組み瞑想しているレリーフが石板に掘られた物が出土している。しかしながら、それは現在の様な運動の側面を持つアサナ主体のヨガの在り方ではなく、瞑想の為の座り方という範疇を越えるものではない。

紀元前300年ごろ、古代ギリシャの都市マケドニアのアレクサンダー大王はインドに遠征の際、『奇妙な形を取る者たち、片手を上げたままの者たちを見た』と手記の中に記しており、恐らく其のことは、強烈な神への信仰を基にした身体的で献身的なタパス(苦行)のことであり、現在においても極僅かな修行者の中に見られる慣行である。

また、紀元前5世紀に生きた釈迦も様々な身体的なテクニックを試していたとされているのであるが、一部の古典仏教テキストではそれらの身体操作の修行の在り方を否定している。しかし、他の古典仏教のテキストにおいては、それらが自己探究の道を推し進めるものであると言及しているものもある。

その時代、仏教の開祖である釈迦も、ジャイナ教の開祖であるヴァルダマナ・マハヴィーラも、ヨガを用いて悟りを得て仏陀になっており、紛れもなく彼らはヨギなのである。

ヨガスートラに記されたアサナ

そのことから随分と時は流れた5世紀ごろ、ヨガの根本経典である聖パタンジャリのヨガスートラ経典の中でのアサナについての言及においても、第2章の46節から49節までの4節のみに留まっており、アサナの具体的な取り方についての説明に関しては、一言も言及されてはいない。

なぜならば、この時代においても『ヨガ=瞑想』の時代であり、アサナとは、瞑想を達成する為の座りポーズという概念でしかなかったのである。

また、ヨガスートラはヴェーダ聖典を源とした正当インド六派哲学のヨガ派の根本経典であり、謂わば古代インド社会におけるハイアラキーの中で、特権のブラミン階級で育まれてきたものであり、それは知的エリート集団のものと呼べるものである。

実のところ、そのような特権階級とは別の処、インドの平民以下の階級の中で、アサナは育まれ進化していったのである。

インド宗教、大衆化、タントラ化の流れ

5世紀後より、ヴェーダ経典を源とする支配階級の独占物であったブラフマイズムは大衆化、ヒンドゥー教へと変わり行く中、同じく上座仏教も大衆化。大乗仏教へと変わり、その後は中期仏教密教へとその主軸を移していったのである

その後の8世紀頃からは、大衆化、すなわち、タントラ化(密教化)はますます盛んになり、様々な民間信仰・呪術を取り入れ、伝統的な教義を反転・再編成し『男性原理と女性原理の合一を目指すというタントラ(密教)の教義』を掲げ、全ての宗教がタントラ化していったのである。

経典秘密集会タントラ

さて、ここで西洋的なタントラのメインの解釈として考えられている、性的な意味でのタントラのテキストを一つ取り上げ解説するものとする。

それは、後期仏蜜の代表的な経典、8世紀に現出した『秘密集会タントラ』である。

現在のチベット密教においても、法王ダライラマ14世の所属する最大派閥であるゲルク派の権威書である経典でありはするのだが、その驚きの内容は、それまでの厳粛であった仏教経典のそれとは真逆、反転、教義がまったく裏返っており、倫理道徳観は皆無であり、性的な描写も多く、ありとあらゆる煩悩を謳歌させることこそ悟りへの道(左道)と説いているのである。

その事については、森羅万象の真実ではあるにせよ、宇宙の法であるダルマの叡智の光に照らし合わせて観るならば、仏教の教えに照らして観たならば、それらのことは、単なる『方便』(例え)であり、実際に左道的(非倫理道徳的な行いや性的修練法など)に修練を行うこと、陥ることとは、自己探求者の道「として、邪道も邪道、寓者の道なのである。

なぜならば、ヨガスートラに示されている様に、性欲などのありとあらゆる欲は自己探求者にとって、少なくとも中庸以下にコントロールするべき対象であるにも関わらず、自身の欲を煽り、快楽に溺れ堕ちるその行いは、光無く無明でしか無く、正しく寓の骨頂なのである。

そのことから、チベット密教の中においては、当時より厳戒な倫理道徳の規律が轢かれ、左道タントラ経典を文面そのままに行うことは、固く禁じられていたのである。

左道タントラ経典の類いは他の経典と比較して、その抽象度は非常に高く、解読に於いて難解極まり無いものであり、その名の通りの『秘密の仏教』であるが故に、書かれてある左道的な表現に、叡智の光と洞察の目を向けて、その非道徳的な行いや、エロスや蛮行愚行の裏に潜む『秘密の真理』を読み取らねばならない。

謂わば、精神性と知的レベルの高い賢者だけが理解できる、または修練に次ぐ修練の中で直感的に感知理解する、シークレットノリッジなのである。

その秘密のベールに覆われた、裏に隠された真実の教義の内容を私が注訳するならば以下の様になる。

この経典、秘密集会タントラに書かれている教義の裏返った表現としては、『大宇宙の形をマハムドラー(大身印)として女性を立て、その印契と、修行者自身の印契を性行為という形式で重ね合わせ合一し、悟りを得る』というものであるが、

そのことは、秘密の教え(タントラ)であることから、あくまでも表向きの方便であり、この経典の言わんとしている裏に隠された真実の教義とは、

『修行者の身語心の三業と、仏の身語心の三業とを重ね合わせ合一させ、悟りを得る為の行』

を解いているのであり、そのことを熟知するチベット密教の修行においては、厳粛な戒が敷かれ、実際に性行為などないのである。以下にその、秘密の奥義である修行法についての詳細を解説しておこうと思う。

まず、修行者が合一するべき、身語心の三業とは、それぞれ、身(身体ヤントラ。身体印相、アサナ、手印相、ムドラ)、語(真言、マントラ)、心(ココロ、思考)のことを現しており、

それらの三つの業を自身の明瞭なる意識の下で、基準となる仏の印相(ヤントラ、曼荼羅)と同じになる様に一つにし、仏との合一化を図るということなのであり、

それは、経典にか書かれてある字面通りの左道的なセックスヨガの修練を説いているのではなく、そのことは、秘密の教典であるのだから、その裏に隠された真理の修練を行じなさい。という尊い教えなのである。

またそのことは、完成された日本の中期仏蜜、弘法大師空海による真言宗の奥義である教義、身口意の三密(タントラ経典でいうところの身語心の三業)と何ら全く変わることのない、真実の教義なのである。

宇宙の印である曼荼羅(ヤントラ/幾何学)を源とする、手の印であるムドラに関しては、仏蜜の中期タントリックの中においては、既に発展、開花されており、後は体の印であるアサナの発展を待つのみなのであった。

11世紀、初のハタヨガ経典の出現

そのタントリックな時代の流れの中でアサナが発展したのは、11世紀のインド南デカンのマンガロールにて。

左道的では無い厳粛で禁欲的な宗教的慣行をバックボーンに持つ、ヴァジュラヤナ・タントリック・ブディズム(金剛乗仏密教)から、初のハタヨガ経典が現出することになる。

その輝かしいハタヨガ経典とは、

11世紀・アムルタシッディ/”Amṛtasiddhi” と、

12世紀・アマロハプラポーダ/”Amaraughaprabodha”である 。

それ以前にも身体的修行法を行っていたヨギはいたはずなのであるが、禁欲的な伝統の中で全ては口頭で伝えられてきていたことから、テキストが残されていないのであり、したがって11世紀のアムルタシッディが最初のハタヨガのテキストとなる。

また現代日本のハタヨガ研究においては、ほとんど知られていないことではあるが、ハタヨガのメインラインの系譜であると考えられている、シャイヴァーセクト/シヴァ派のゴラクシャナートのナート・サムプラダーヤ/”Näth sampradäya”が、ハタヨガの源と考えられているのであるが、

実のところそうではなく、11-15世紀のこの時代のインドにおいては、様々な宗教や文化においてハタヨガは宗教的な流行として浸透していたのである。そして、様々な解釈と実践理論が用いられ体系化されてハタヨガ経典が書かれ、後の17世紀にはスヴァラトラーマハタヨガプラティピカのようにオムニバス形式(寄せ集め)でまとめられられることになって行ったのである。

以下より、初期のハタヨガテキストを用いて、その中で行われていたアサナや解脱への自己探究の道がどのように成されていたのかを観てみることにしよう。

11世紀のアムルタシッディの修練内容

このアムルタシッディというハタヨガ経典は男性の禁欲的な修行者であるヨギを対象として書かれており、「身体、言葉、心」のコントロールを行い、ヘソに在る太陽と頭の中にある月とを結合させ自己探究の道として解脱を目指すのである。

脳内の松果体に在る(月)とされるアムルタ(不死の甘露)をビンドゥ(精液)と同一視しており、それらを以下の呼吸やアサナ、バンダ(堰き止め)の修練を用いてプラナ(エネルギー)の流れを制御していくのである。

メインのアサナとプラナヤマを用いた修練は以下の3つである。

1、マハムドラ : ジャニュシルシャーサナ(座位の片足前屈)を行う際、曲げた方の脚の踵を会陰に当て、背筋を伸ばしながら顎を引きジャランダラバンダで吸気後にクンバカ(保気)して、プラナを活性化させる。

2、マハバンダ : プラナの流れを堰き止め、エネルギーラインを変える行法。(ジャランダラバンダ)

3、マハヴェーダ :アサナを取り自身で身体を持ち上げ、落とすことで、スシュムナーにプラナを入れる行法。

心身の病や乱れはプラクティ(自然)の3つのグナ(物質の3本質)から生じ、ドーシャ(3つの体質)として人に現れているのだが、上記の3つの身体操作を伴った修練を3時間ごとに用いてヨーギはプラナ(生命エネルギー)の制御を行い、中芯のナディー(プラナの通り道)であるスシュムナー菅をプラナが上昇するように流れを逆転させ、体内にある3つのグランティ(結節)をブチ抜き太陽は脳内の月と融合することによりビンドゥが活性化され、病気を克服し、サマディ(悟り)に達して解脱する。その解脱はジーヴァンムクティー(生きたままの解脱)であり、生きたまま今世での解脱を意味している。

面白い表現としては、プラナを活性化させ頭部に登らせるという身体的な修練を練金術に見立てて解説しているところである。実のところ、様々な金属を火にかけ化学反応を促して金を取り出すという錬金術という技は、仏教密教において秘蜜の奥義であり、日本の密教の祖である空海も錬金術を極めていたとされている。その証拠として空海が高野山を選出した1番の理由が練金を行う際に不可欠となる水銀が豊富に採掘できる土地であったことが挙げられるであろう。

さて、以下より11-15世紀にかけての現存するハタヨガの経典を、その由来と共に掲示するものとする。

初期11世紀から15世紀までのハタヨガテキスト

1. アムルタシッディ/Amrtasiddhi

11世紀、著者 : マダヴァカンドラ/Madhavacandra、仏蜜教由来

2.ヴァシスタサンヒタ/ Vasisthasamhitä

ヴェーディック・ヴァイシュナヴァ・タントリック(密教ヴィシュヌ派ヴェーダンタ学派由来)

3.アマロタプラポーダ/ Amaraughaprabodha

12世紀、南デカン、パスチマナヤ・カウラス派由来

4. ダッターテレヤヨガシャストラ/Dattätreyayogasästra

ヴァイシュナヴァ・タントリック由来(非ヴェーダ・ヴィシュヌ派密教由来)

5.ヴィーヴェカマールタンダ/ Vivekamärtanda

北デカン、パスチマナヤ・カウラス派由来

6.ゴラクシャサタカ/ Goraksasataka

北デカン、パスチマナヤ・カウラス派由来

7. ケーチャリーヴィッディヤ/Khecarividya

南デカン、パスチマナヤ・カウラス派由来

8. ヨガビジャ/Yogabija

北デカン、パスチマナヤ・カウラス派由来

9. シヴァサンヒタ/Sivasamhita

クリヤヨガ(浄化ヨガ)を主とした経典、シュリヴィッディヤ派のヴェーダンタ学派由来

10.アパロクサーヌビューティ/Aparoksänubhüti

アドヴァイタヴェーダンタ(不二一元論のヴェーダンタ学派由来)

12.ティルマンチラム/Tirumantiram

南インド、シュリヴィッディヤ派のヴェーダンタ学派由来

13.パムパーマーハートミヤ/Pampämähätmya

シャイヴァー由来

14. ゴラクサヨガシャストラ/Goraksayogasastra

南デカン、パスチマナヤ・カウラス派由来

15. Jnanesvari

北デカン、パスチマナヤ・カウラス派由来

16.サールンガダラパッダティ/Särngadharapaddhati

シャイヴァー由来

17. アナンダカンダ/Anandakanda

コブラ使いと練金術師由来

18. シヴァヨガプラティピカ/Sivayogapradipikà

シャイヴァー由来

19. ヘマカンドラズヨガシャストラ/Hemacandra’s Yogasástra

ジャイナ教由来

20. アマラーワーサナ/Amaraughaäsana

インド北西部、パスチマナヤ・カウラス派由来

上記の様に11世紀〜15世紀のインドにおいては様々な宗教のタントラを母体としてハタヨガは進化、発展し、後においてシャイヴァー/ナートプラダーヤ(密教シヴァ派のナート派)にまとめられ統括されることになる。

また、シャイヴァーの形成には、様々な系統が関与しており、仏密教からインド正統派のヴェーダンタ由来、ヴィシュヌ神の派閥由来、ジャイナ教由来、火葬場に住むものから蛇使いに至るまでのタントリックなものたちによる、それは、当時のインドにおける全ての宗教宗派の中での大衆的なタントリックな解脱文化といえよう。

では上記のハタヨガ経典では、どのような概念があり、修練が行われていたのかのを以下に掲示するものとする。

当時のハタヨガの概念やその修練方法

・ヤントラや曼荼羅:宇宙摂理のエネルギーを現す幾何的図形。

・マントラ:有声、無声でお経、真言を暗唱する。

・アサナやムドラ:プラナやチッタ(思考と感情)のバランスを整えるための体印や手印、身体や手のポーズ。

・プラナヤマ:プラナやチッタ(思考と感情)のバランスを整えるための呼吸の制御法。

・ビンドゥ:精液コントロール。

・ケーチャリー:舌を操作しプラナやビンドゥの活性化を図る。

・クリヤ : 心身の浄化法。

・ナディー:身体内にあるプラナの通り道。ピンガラ、イダー、シュスムナー(其々、右、左、中央の管路)

・チャクラ:身体内外にあるとされる円盤形のプラナのプラットフォーム。

・ニャサ:マントラを唱えながら身体に触る、マントラを書いた紙を身体に貼り付けたり、身体に書きこむ。

・プラヤシッタ:自身の悪行を悔い改め苦行などで償う。

・ナーダヌサダナム:ヨガの瞑想中に生じる内なる音(ナーダ)に集中し体内でどの音を聞くかに応じて、自身の自己探求の道のどの段階に居るのかを測るための道標。

・イシュヴァラプラニダーナ:元々は神への祈念とされていたが、ハタヨガにおいてのそれは、自身を神に見立て神との合一化を図る手法として用いられることになる。

・ディヤナ:瞑想の実践も常に組み込まれていた。

これらの興味深い行法を取り込み体系化していったシャイヴァイズムの中では、チャクラやシュスムナーはヨギの求道者にヴィジュアライゼイション(視覚化)されなければならないものであるということ。

チャクラは下の粗雑なものから上に上がるに従い、高尚なものになり、瞑想や身体的な修練の中で視覚化されなければならないものである。それは創造のプロセスの逆行であり、古典インドの自己探究者の伝統の中にみられる視覚化ベースの手法であり、それはアムルタシッディから始まった伝統である。

そしてこれらは、様々な宗教における解脱システムの伝統が混ざり合わさって、発展したものである。

聖ゴラクシャナートについて

聖ゴラクシャは当時、民衆より大人気を得ていたタントリッックヨギである。

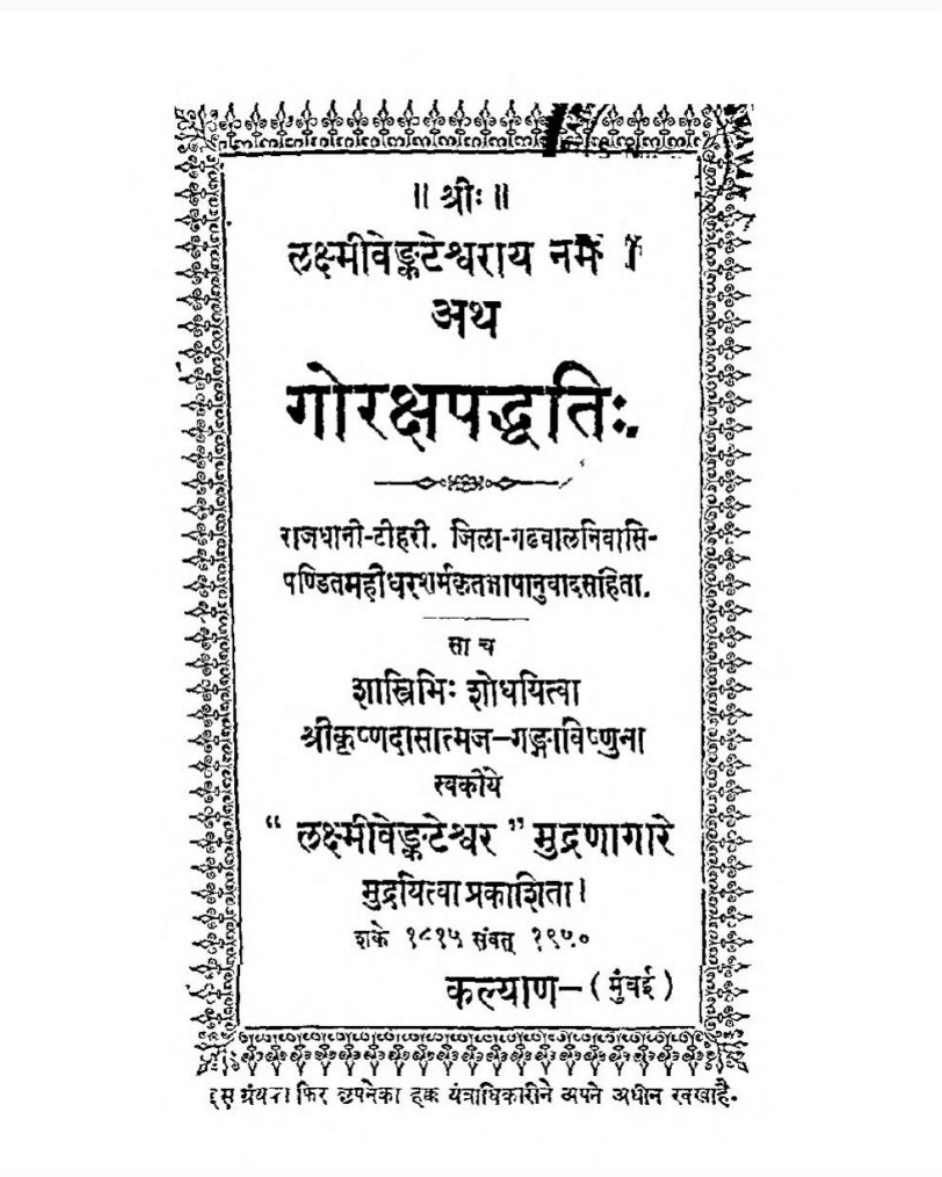

彼はシャイヴァーセクト/シヴァ派のナート・サムプラダーヤ/”Näth sampradäya”の長であり、ハタヨガ経典の著作としては、ゴラクシャタカ、ゴラクシャパダティ(画像参照)、ゴラクシャサンヒタの三作が現存している。

ゴラクシャタカは、他のハタヨガ経典と同じく、11世紀のアムルタシッディ/”Amṛtasiddhi” と、12世紀のアマロハプラポーダの影響を多大に受けており、多数の引用、教義の書き換えが観られる。

そこにはアサナ、ムドラ、ナディ、パンダ、グランティの概念が体系化されている。しかしながら具体的なアサナについての言及は四例のみに留まっている。

目新しいところでは、チャクラの概念が初めて挿入され、クンダリーニの概念が加わり、シャイヴァー派の中心教義となるラヤヨガ(クンダリーニヨガ)がこれより産まれたのである。

しかしながら、前出の聖ゴラクシャの冠が付いた、ゴラクシャタントラという経典があるのだが、その内容は、左道的な記載が多く、それは、ゴラクシャの著作では無く、全くの紛い物。であるという私の見解なのである。

なぜならば、左道に落ちた師匠のマッヅェンドラナートの目を覚させ、自己探求の正道に連れ戻したゴラクシャナートのエピソードが残されているからである。

また、前出のハタヨガ経典である、ゴラクシャタカはバクティヨガを源しており、ゴラクシャパダティはヨガスートラを、その教義の源として展開されたものであるが故、

その両方の源共に、厳格なヤマニヤマ(倫理道徳観)の礎の上に展開された教義であり、それらの事実からして、左道に堕ちることを嫌味毛嫌いしていた聖ゴラクシャが、その左道の土壺に堕ちる筈も無く、その様なものを書き残す筈も無いのである。

余談ではあるが、日本の歴史に於いて、求道者が左道に振り切った例として、江戸に出現した真言立川流が挙げられる。教義の曲解極まり、強欲に塗れエロス限りを尽くし、とどのつまり、徳川幕府からの取締りを受け壊滅。中期仏密として日本にて気高き完成を遂げた弘法大師空海の真言宗、唯一の汚点として歴史に刻まれただけなのである。

歴史上に於いて、タントラやハタヨガの枠内に於いて、左道タントラ経典に書かれてあるそのままを真に受けた愚者達により、倫理道徳観無き蛮行愚行や性的修練が行われてきた事実もあったという事は記しておこう。

15世紀以降のハタヨガ

8世紀より侵略が始まり、16世紀には、歴史に於いて常にインド経済の主となる北インドをイスラム教勢力であったムガール王朝により完全制圧されると共に、偶像崇拝を禁止するイスラムの教義の下、ヒンドゥ教や仏密寺院は破壊され、ヒンドゥ、仏教共に密教を母体したハタヨガも宗教弾圧を受け、謂わば細々と活動を続けるに至り、

それでも、16〜17世紀頃にはハタヨガ経典のオムニバス的な集大成のテキストである、スヴァーラトマーラーによるハタヨガプラティピカ(アサナ15種)、ゲーランダサンヒタ(アサナ32種)の出現を観るのである。

倫理道徳観についてのヤマニヤマについては、ハタヨガプラティピカーには厳格な戒が規定されており、ゲーランダサンヒタには規定されてはいない。また、ハタヨガの本質とは、ヤントラ(幾何)であるという点については、先代の聖ゴラクシャの経典と同じく、これら全ての経典からも読み取ることができるのである。

しかし、最終的には15 世紀以降インド全土に爆発的な人気を持ち民間に広まった信仰形態である、ヴァイシュナヴァ(ヴィシュヌ派)のクリシュナ信仰を背景としたバガヴァッドギータを源としたバクティー信仰により、影を潜めてしまう。

それは、一神教であるイスラム教徒のムガール帝国支配の形態によく適応していたのではないかと考察されるものである。

そして、シャイヴァータントラ(シヴァタントラ派)は、シャイヴァー修行者の間で依然として重要な実践であり、北デカンのラジャスタン州のナート派、南インドのシュリ・ヴィディヤ派の伝統、ベンガルのバウル派など、特定の地域に名残を残すものとなる。

そして、その後の18世紀中盤から19 世紀半ば迄の100年間のイギリスによる植民地支配を経て、20世紀まで、インド国内でのハタヨガの発展はほぼ、絶滅を迎える文化的な暗黒時代を観るのである。

インド文化に於ける暗黒時代

その時代、一部のならず者達が路頭を組み、ハタヨギ集団として、欲とエゴを満たす為、シッデイ(超能力)や強固な肉体を得る為にハタヨガ修練を行い、左道タントラ経典の性的な描写を知性なく、そのままに受け取り、己の性欲を満たす為だけに、教義の曲解、蛮行愚行の限りを尽くしたラジャスでタマスな人生を送っていたことも、ハタヨガの汚点として歴史に跡を記していることも否めないことなのである。

その様な例外は差し置いて考えみるのなら、二百年間以上もの間、ハタヨガは文化としてインド社会の中に、ほぼ無かったことを示唆しており、18、19世紀のインドにて、まともな僧侶達の中では、自己探求の道として、アサナを行う姿は、ほぼ無く、それだけでは無く、その時代インド哲学の本流である六派哲学においても、その聖典、経典の研究はストップしており、サンスクリット語を読み解ける学者はおらず、ヨガスートラは忘れ去られ、謂わば文化的な壊滅状態であったのである。

それは、極一般的に考えられている様な、ハタヨガとは幾千年の歴史を持ち、脈々とその伝統はインドの文化として発展を遂げて来たのである。といった様な説は幻想であり、その様なものは無い。ということに他ならず、

古今東西の歴史を紐解けばわかる様に、日本であれば江戸時代に元禄文化が栄えた様に、文化というものは、国の安定の上に成り立つものであり、激動の当時のインドは、文化活動を行える様な時代背景では無かったという事なのである。

この様に当時のインド国内では、アサナを用いてカラダを動かし、解脱を計るハタヨガは左道的な色物もあり、歴史的に、宗教家や知識人からは、いかがわしいものとされ邪道視され続けて来ており、決して自己探求の道の王道として扱われることは歴史上、一度も無く、上流階級に手厚く加護されたことも一度も無いのである。

それ故に、インド国内に於いて、その研究と発展は遮断され、文化として花開く事が、現在の20世紀まで一度も無かったのである。

その点について、西洋の古典音楽やバレエと比較してみよう。クラッシック音楽は16世紀頃から、バレエに至ってはルネッサンス期の14世紀頃から、教養高きものとして、共にヨーロッパの貴族階級であるパトロン達の手厚い加護の下で、その研究と発展は約束され文化として開花し、現代に至るまで、発展を遂げて来ているのである。そのことから、完全な規律が整備された完全芸術として確立しているのである。

さて、話を戻そう。インド国内より消えたハタヨガはどこに行ったのであろうか?

ハタヨガはチベットに行っていたのである。

チベット仏教の中で開花したハタヨガ

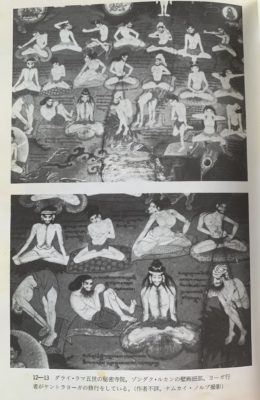

画像をご覧の様に、16世紀のチベットにおいて、その当時のTOPの権力者であった、ダライラマ5世の手厚い加護の下、ハタヨガは自己探求の道として行われており、開花していたのである。

その中で、アサナはその教義をヨガスートラでは無く、後期タントラ(後期仏教蜜教)の上に花咲かせていたのである。

しかし、チベット仏蜜の中のアサナにおいても、現代の様な運動療法としての側面を見出す事はなく、座りポーズ中心の、あくまでも自己探求の道の中で、瞑想を助長させるものとして扱われている。

しかしながら、最も重要な事として、この画像の解説にも書かれてある通り、アサナやムドラ、その本質はヤントラ(幾何)であるという事。

そして、ヤントラをベースとしたアサナやムドラ、マントラの在り方は、チベット密教で究極の秘密の修練法である『ゾクチェン』に、教義の主軸として組み込まれているのである。

ヤントラの歴史は古く、一万年前のエジプトからフラワーオブライフが出土しており、ヤントラ。その意味は、古代インドにおいても、宇宙の摂理、法則、ダルマを幾何学的な図形や立体として現したものであり、密教の曼荼羅もヤントラなのである。

そして、一番大事な事は、アサナやムドラは、その形が宇宙の森羅万象の法則を身体に印押ししたものである。ということ。

宇宙(神、仏)の印相に対して、自身の体印、手印(アサナ、ムドラ)を、宇宙印相と同じ本質に併せて組み、宇宙と自己の合一を図る悟りの為の印なのである。

その辺りの詳細のついては、この坂東イッキのアサナロジーにて更に掘り下げてお伝えしていく次第であり、お楽しみにしておいて欲しいのである。

さて、立位のポーズやヘッドスタンド、肩立ちのポーズが主流である現代ヨガのスタイルは、一体何処由来なのであろうか?

近代ヨガの歴史

時は19世紀初頭、イギリス支配の真っ只中のインドにおいて、長期に渡るイギリス植民地支配に対する市民のフラストレーションは、文化人や貴族階級といったハイソサエティを中心として、次第にその高まりをみせていった。

そのインド復興を望むナショナリズムの高まりの中で、インドの精神的な支柱として宗教革命が打ち立てられ、ラマナマハリシ師、シュリオービロンド師、ラーマクリシュナ師、弟子であるスワミーヴィーヴェカナンダ師、あるヨギの自叙伝の著者であるパラマハンサ・ヨガナンダ師などの宗教家にスポットが当てられる。

しかしながら、そのムーブメントの中に於いても、ハタヨガは前出の宗教家達からは一同に、邪道扱いされており、唯一、元医師であったスワミーシヴァナンダ師のみが、

『アサナは自己探求の源となる身体を浄化する為に必要不可欠なもの』との見解から、積極的に教義に取り入れるどころか、いち早く、一般人へのハタヨガクラスを開催し、普及に努めていたその姿勢は、

正に先見の目とも云え、現代のハタヨガ発展の為の礎を敷いた偉大な第一人者の一人であり、その功績は多大であり、そのことについては、もっと評価されるべき、賞賛されるべきであろう。

そして、その精神的な宗教家、文化的なリーダー達により、インドの古典的な精神文化は見直され、ありとあらゆる聖典、経典の類いが歴史的な復活を遂げ、そのナショナリズムの流れはマハマトガンジーという政治家を産み、1947年、イギリスからのインド独立を成し遂げるのである。

また、ウエスタナーの中にもヨガを西洋に紹介し、その発展に貢献された方もいる。その中から数名を以下にご紹介させて頂くべきであろう。

イギリス人のプラバツキー夫人、リードピーター氏により設立された神智学協会は、当時埋もれていたインドの聖典、経典の類いやヨガを西洋社会に著作とて紹介した功績は認めざるおえないが、その中身は、終始オカルトに立脚しており、薄い知識であることには変わりない。

その事は、新知学協会の教祖にする為に、幼少期より英才教育を受けさせ育てられた、クリシュナムルティー師の同協会からの脱退が象徴しているのである。

クリシュナムルティー師はその後、自らの団体を持つのであるが、その団体に於いても、教祖的な地位を持つことは拒否し、自由な思考と人々が自己探求を支持する姿勢を取り続けたのである。

また、彼の哲学的思想は、単なる教義や信仰体系ではなく、人間の内面的な自己探求と、個人の成長を尊重する精神的な真のリーダーであり続け、多くの著作を残し他界されたのである。

さて、その19世紀のインド独立運動の中で、忘れられていたハタヨガ、アサナにもスポットが当たるのであった。

現代ヨガの父、シュリクリシュナマチャリア師

1916年、南インドマイソールのブラミン階級(司祭階級)の出であり、9世紀、南インドの有名なヨギである聖者ナタム二の血を引く家系に産まれた、1人の青年、シュリクリシュナマチャリアは、司祭となる勉強の為、親元を離れ1人ヒマラヤ山脈に向かった。

カイラス山の麓のチベットの村で、ハタヨガの師匠となるBr.ラマモハン師と出会い、師の基で7年間のヨガ修行を行い、実家の南インドマイソールに戻るのである。

ここで、クリシュナマチャリアが習ったハタヨガとは、後期仏教タントラを教義の核としたチベットのソレであるということ。

そして、マイソールに戻った彼は、その時代の流れの中で、インド独立を夢見るマイソールのマハラジャ(王族)と出逢い、彼より『近未来に必ずや起こるであろう、インド独立運動を見据えた、戦士である王族の子供達への教育として、屈強な身体と精神を育成して欲しい』という願いを受け、パレス内の敷地にヨガスタジオを設立し、パトロンである王の加護の基で1924年よりハタヨガクラスがスタートしたのである。

そのヨガのスタイルこそ、現代ヨガの基となる、アサナを主体としたヨガであるということ。

そして、クリシュナマチャリア師は、そのハタヨガの教義をチベット仏教タントラから、インドの古典ヨガであるヨガスートラに差し替え、その教義の中で修練の中核となる実践理論、アシュタンガの名をそのまま用いて、自ら構築したハタヨガ修練の枠組みの冠名としたのである。

これが、アシュタンカヴィンヤサヨガの誕生である。

アシュタンガヴィンヤサヨガシステム

そのハタヨガ修練内容の主軸となるアシュタンカヴィンヤサヨガシステムの構築に関して、クリシュナマチャリア師と、その弟子であった、アシュタンガヨガ創始者のパタビジョイス師によると、

ヴィンヤサヨガのルーツは、ハタヨガ経典Yoga Koruntaを基として構築したと主張していたが、その様な経典は事実、証拠としてば、どこにも残っておらず、その様なものは存在しない。という客観視点に立脚した見解として一般的なのである。

しかしながら、歴史から忘れ去られたハタヨガを復活させた功績としては多大で有り、ヨガスートラを教義の基盤として設定したその思想と行動は、原点回帰であり、正当なのである。

なぜならば、経典ハタヨガプラティピカを初めとする幾つかのハタヨガ経典には、『ハタヨガの道はラジャヨガに続く道である』と記されており、そのことは『ハタヨガ経典とは、ヨガスートラに続く道である』ということに他ならず、その思いを胸に、教義を仏教タントラからヨガスートラにすり替えたという、謂わば正当な原点回帰の行動ということになる。そしてそのことは、古代南インドの伝説のヨギ・ナタムニの子孫であった、彼の義務であったのであろう。

以下より、アシュタンガヴィンヤサヨガシステムを構築して行く過程に於いて、参考にしたとされるヨガ由来では無いものや、そのシステムの内容について考察してみようと思う。

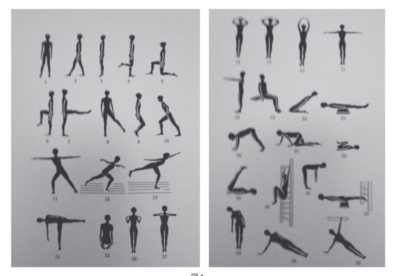

イギリス支配下の当時、ヨーロッパから持ち込まれ、インド市民階級の間の健康法として広く広まっていたP.リング氏考案のスウェーデン体操(画像参照)から派生したインド式スェーデン体操と明らかに類似しているポーズが多々あり、

それに加えて、同じく市民の間で高い人気のあったアマチュアレスリングのポーズ(ヘッドスタンド等)と、ハタヨガのアサナを組み合わせ、対象として16歳の男子を想定。

王族の若き戦士達の屈強な肉体作りの為のハイブリッドなシーケンスを構築し、アシュタンガヴィンヤサヨガと名付けたといわれている。

その内容詳細として、従来はプラナヤマ中に用いられていた、ウジャイ呼吸法やパンダ(堰、締める)をアサナ中にも用い、ドリシュティー(目線を定める)技術を取り入れて、流れのあるシーケンスを組み、効果の高いアサナ修練を規律立てたのである。

しかしその、プライマリーシリーズ(初級編)は、客観的に観て、難易度の高いアサナも多く含まれており、実のところは、インターミデイエットからアドヴァンスシーケンスなのである。(中上級者編)

また、私的な見解として、シーケンスの中核となるアサナは、ロラーサナである。

ジャンプインやジャンプバックという反復動作が主体であり、それを行う熟練ヨギの動きは芸術的であり、とても美しいモノではあるが、

これらの動きで身体にかかる重力の反動により、手首、肩などの各関節に負担がかかり、怪我に繋がりやすいということ。

また、現代における問題点として、其々のアサナアライメント(正しい型)は、細かく規定されてはおらず、大雑把であるが故に、アサナの難易度が高くなればなる程に、当然ながら怪我の確率は上昇するのであり、その結果、ケガ人が多い練習方法のシーケンスであることが現在、世界中で問題になっている。(股関節、膝、手首に関する怪我が多い)

このことは、決してアシュタンガヴィンヤサシステムだけでは無く、現在、世界中で行われている殆どのヴィンヤサシステムを基として構築された、シーケンスの中のアサナの殆どがそうなのである。ケガを防ぐ為の詳細なアライメントの規定無く、無秩序であるということ。

しかし、利点を挙げるのであれば、シーケンスとして組まれているからこそ、その流れを覚えてしまえは家で一人でも出来るということであり。シーケンスで組まれたラジオ体操が日本に於いて一般に広がりを見せた事と同じ様に、普及という点において、スピードを持ち全世界に短期間で、アシュタンガヴィンヤサシステムは広まりを見せたのである。

また、その事はアシュタンガヨガ講師を養成する際も有効的で有り、決まったシーケンスとインストラクションを覚えてしまうことで、短期間でインストラクターを育てる事ができるのである。

そのアシュタンガヴィンヤサヨガの祖であるパタビジョイス師は、マイソールにシャラ(スタジオ)を構え、他界後の現在は孫のシャラート師がその後を引き継いでいる。

さて、クリシュナマチャリア師の弟子の中で、もう一人、ずば抜けた才能を開花させた人物がいる。BKSアイアンガー師である。

現代ヨガの祖、BKSアイアンガー師

アイアンガー師の功績は、プロップスの使用法について発展させたこと等、多数あるのではあるが、今回の主題であるアサナにフォーカスするのであれば、

アライメント(基準)という概念を無秩序なアサナ世界に持ち込んだことである。

怪我の少ないアサナの型を事細かに規定し、それまで、運動としてのアサナという観点から怪我というものに対して、無頓着であったアサナ世界に、本当の意味でのアライメント(基準)という概念を打ち立て、詳細に規定し、無秩序であったヨガアサナの世界を規律立てたということ。

そのことは、それまでのハタヨガと比較にならない程に、練習でのアサナによるケガを防ぐことができたのである。

しかしながら、アイアンガーヨガのシステムはアシュタンガヴィンヤサシステムとは違い、シーケンスで組まれてはおらず、その為、世界への普及に於いて、スピードが全く無いことと、現在に於いても、アイアンガーコミュニティの中だけで、謂わば、秘密主義的に、そのアライメントの手技は門外不出として継承されている為、世間への普及の速度は更に遅くなっていることが実際なのである。

そのこともあり、一般にアイアンガーヨガの卓越されたアサナアライメントが急速に広まりを見せることは無く、しかしながら、運動療法としてのアサナが主体である現代ヨガに於いて、ケガを防ぐ為に、規律立てられた正しいアサナアライメントは必衰なのである。

もし、あなたが、卓越したアサナアライメントの修得を望むのであれば、アイアンガーヨガ協会の門を潜るか、そこより派生したヨガ流派の熟練した講師に、教えを施してもらうしか方法は無いのである。

因みに、派生流派の一例としては、私が構築したヴァイクンタヨガ、アヌサラヨガ、リストラティブヨガ等が挙げられるのである。自身のアサナに叡智の光を当てる為、それらの門を叩いてみることも良かろう。

また、アヌサラヨガの創始者であるジョンフレンド氏は、ビクラムヨガ創始者のビクラムチョドリー氏と同じく、左道に落ち、その二人共に団体を追われている。

そして、アシュタンガヨガの開祖であるパタビジョイス師も死後、師の生前に左道的な行いをヨガ練習中にされた。とウエスタナーの元生徒より、某有名ヨガ雑誌に暴露されたことについては、その事実関係は定かでは無いにせよ、世界のヨガシーンを驚かせた事ととして記憶に新しいのである。

しかしながら、現存するそれらの団体自体が如何わしいものである。と観ることは偏見であると私は思うのである。

そして、近代のヨーロッパ、アメリカにおける、いわゆる、ウエスタン文化における、ヨガ近代史やアサナについての歴史的考察については、世界規模に於けるヨガの普及とホワイトアサナ(白人社会に於いて開発されたリヴァースウォーリアーなどのアサナ)については、評価はするが、

本質的なヨガの発展と技術的な発展、その両点についての私的な見解として、客観視点から公平に観ても、今回執筆してきた歴史の中での重要な出来事と比較して『ヨガを用いた自己探究に関する点に於いては、何も生み出しては無い』と言い切れるものであり、そのこととからも、ここでは触れず、敢えてスルーしておこうと思う。

またそのことは、ここ日本においても同じであるが故に、歴史的な考察についてはスルーさせていただくとして、ここらで筆を置きたいと思う。

あとがき

さて、アサナに関する歴史的考察を終えたのであるが、上記の、私のアサナやヨガの歴史に関する考察文は、28年間のヨガ実践による自身の経験から得た、気づきと確信から来たものと、絶え間ない聖典、経典の類を紐解いた研究から紡ぎ出したものである。

ヨガの歴史を省みるということは、『その隠された、埋もれているヨガの本質を掘り起こし、自身のヨガの実践、自己探求の行として取り入れること、そして、その本質を現代でヨガをされている方々に向けて示すことができるのであれば本望である。

また、タントラ経典の研究に至っては、その本質を観ようとはせず、その面に描かれた性的描写や不道徳な描写について、興味の目を向けて、面白半分に解説するのでは無く、その裏に隠れている真理を読み取り、そのことを皆様にお伝えできる様に尽くしたいものである。

また、幼少期よりヴェーダ聖典をはじめとするありとあらゆる聖典、経典の類を修めてきた、私の大親友であり、インド人の高僧、学者、実践の道上に立つヨギでもある、3名のスワミー達との、日常におけるメールでの考察や、ディベートを通して、私のヨガ考察文の全ては精査されたもので在るということを、彼ら達への感謝と共に、ここに記しておこうと思うのである。

最後に私のヨガの師であるBr.Rudara Dv師に感謝の意を込めて

Om

坂東イッキ

さて、次回からは、坂東イッキのアサナロジー(アサナ学)の枠組である、3つの要素を主題に対しての考察と定義を提示していこうと思う。

現代ヨガの秩序無きアサナの世界を、分析、分類し秩序立て、3層に分けて規律立でた形で、

『坂東イッキのアサナロジー(アサナ学)』として文章にまとめたものをシリーズ化し、みなさまにお伝えしようと私は考えているのである。

坂東イッキのアサナロジー(アサナ学)の枠組みに於ける、主題となる3つの要素。

- 一つ目の階層の主題として、現代ヨガは運動療法の側面を持つアサナ主体のヨガであることが挙げられる。そして、それは運動である以上、他の運動と同様に、必ず怪我が付き物であり。そのため、アサナの枠組みの中で、怪我を可能な限り無くすための規定を設けることが必要であり、そのことを順序立て規律として明らかに示すということ。

- 二つ目の階層の主題としては、ヨガスートラに基づいた修練であるということから、当然ながら、アサナとは自己探求の道であることが求められるということ。そして、一つ目の主題であるケガの無いポーズを取るだけでは、単なるエクササイズであり、それはアサナでは無い。自己探求の道上に在るアサナの在り方を明瞭に示すということ。

- そして、三つ目の主題としては、アサナはヨガスートラの枠組みの中に規定されているのではあるが、しかしながら、ヒンドウ教と仏教という両宗教のタントラ思想(密教)を媒体として、アサナは発展を遂げて来た歴史を持ち、教義の中に於いては『ハタヨガの道はヨガスートラに続く』とされている経典の類も多いことから、そのタントラの中核思想をアサナは継承していることは必至であり、タントラの印であるアサナの在り方を明確に示すということ。(自身の欲とエゴを煽り、エゴを満たす目的とした修練、所謂、左道的なものではなく、左道、その事は単なる方便(例え)でしか無く、その裏に隠されたタントラの本質を叡智の光を当て読み取り、それを継承したものである。という意味なのである)

以上の3つの要素を基に、カオスで無秩序な、現代ヨガにおけるアサナの世界を整理し、規律正しい体系として再構築することで、アサナの叡智を明らかにし、秩序ある世界を目指したいと考えているのである。このことは、28年間、ヨガを行じて来た私の義務であり、夢でも在るのである。

この Asanalogy シリーズは、ヨガを始めたい方や既にヨガをされている方々、全ての Yoga lovers を対象としており、アサナというものの本質を理解して頂ける良き機会となる事を望んでいるのである。

次回のアサナロジーでは、上記に示した主題の①の項目についてお伝えしたいと考えており、今後のシリーズ展開を、みなさまにはお楽しみにしていただきたいのである。

Om

坂東イッキ

……………………………………………………………………………………………………………………

画像は、聖ゴラクシャナータ著、ゴラクシャパダティの表紙

坂東イッキのヨガブログ カテゴリーの記事一覧はこちら

関連記事

✳︎ 以下に関連記事へのリンクを掲示します。

ヴァイクンタヨガ・アサナロジーについての考察シリーズです。

より良い理解の為、番号順にご一読くださいませ。

① 坂東イッキのアサナロジー/アサナ学-まえがき

② アサナロジー/アサナの歴史的考察

③ アサナロジー第1階層/アサナアライメントの最重要性

④ アサナロジー第2階層/プラナを纏わせたアサナ

⑤ アサナロジー第3階層/自己探究の道上のアサナ

…………………………………………………………………………………………………………………..

ヴァイクンタヨガ沖縄について

ヴァイクンタヨガ沖縄は沖縄県那覇市・国際通り沿いにて、18年の永きにわたり人々から愛されている会員制の老舗ヨガスクールです(ゆいレール県庁前駅より徒歩5分)

ヨギである坂東イッキをはじめとする、ヨガを愛して止まない練習熱心で経験豊富なインストラクター陣が、老若男女、初心者から上級者まで、個々のニーズに合わせた多彩なプログラムを用いて、どなたにもわかり易く上質なヨガの技術をお伝えさせて頂いております。

オススメは、ココロとカラダを健康に導く為のオリジナルメソッド・ヴァイクンタヨガのクラスです。

また、ヨガ資格の取得をお望みの方には、国際基準RYT200全米ヨガアライアンス認定のヨガインストラクター養成講座をご用意しております。また、質の高い個人クラスとしては坂東イッキのプレミアムパーソナルヨガコースをご用意しております。

騒々しい那覇国際通り沿いとは思えない程の、凛としたスタジオ空間の中で、心身共の健康をヨガでサポートさせて頂きます。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。